Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Ver más opiniones en CNN.

(CNN) – Justo debajo de la superficie de los ritmos aparentemente normales de la vida en los países fronterizos con Rusia, la realidad de lo que su gigantesco vecino está haciendo a Ucrania nunca queda lejos.

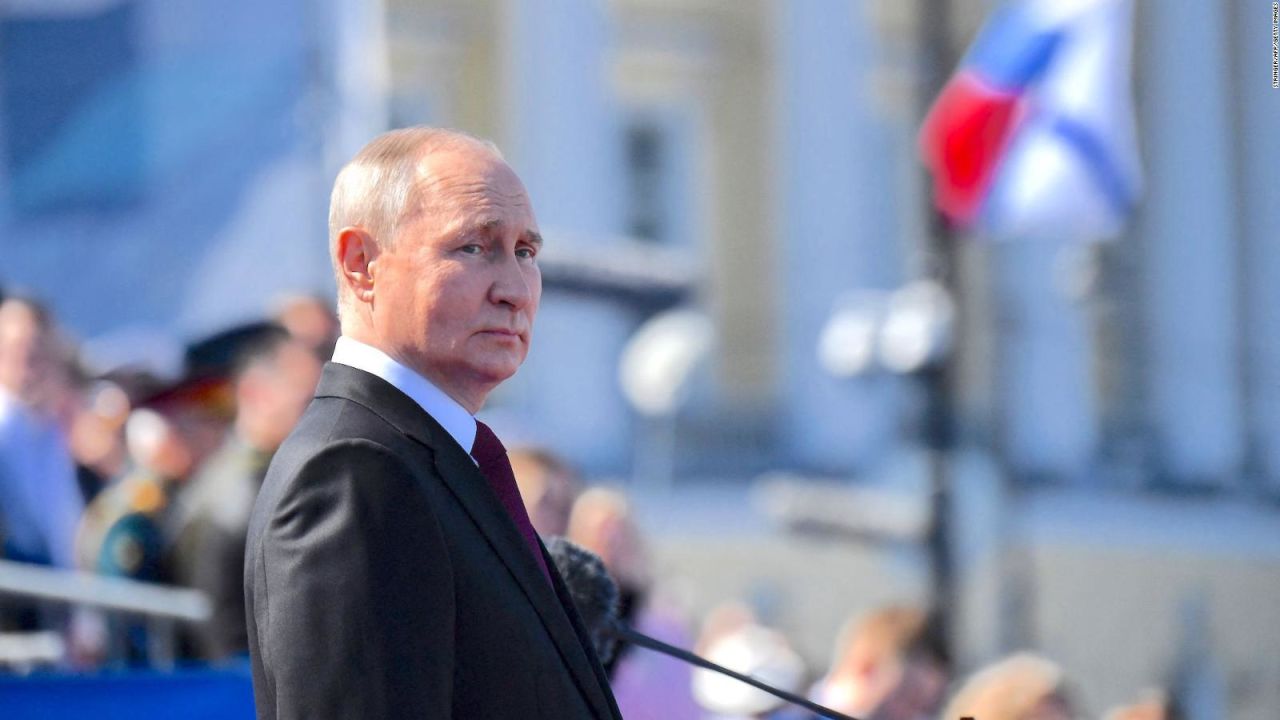

Y no solo porque la frontera rusa esté cerca, o porque el presidente de Rusia haya sugerido que, al igual que Moscú tenía derecho a apoderarse de Ucrania, podría estar justificado reclamar los Estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que pasaron décadas bajo dominio soviético.

Más que nada, la ansiedad fluye del conocimiento, del recuerdo, de que Moscú ha enviado sus tanques a los territorios de sus vecinos tantas veces a lo largo de los años.

Ahora, capítulos que creían relegados a las páginas de la historia han adquirido el tinte amenazador de la realidad.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo expresó sin rodeos este lunes, cuando dio las gracias a Dinamarca por comprometerse a proporcionar a Ucrania aviones de combate F-16, que los Países Bajos también acordaron dar a Ucrania. “Todos los vecinos de Rusia están amenazados”, dijo, “si Ucrania no se impone”. Entre esos vecinos encontrará pocos que discrepen.

“Si [el presidente ruso Vladimir] Putin gana en Ucrania, vendrán aquí”, me dijo en Letonia Raivis, que trabaja como conductor en Riga, la capital, pero me pidió que no utilizara su nombre completo. Recuerda haber estado en las barricadas cuando era adolescente, uniéndose a la lucha por la independencia hace tres décadas. “Ahora Putin quiere volver a hacer la Unión Soviética”, dice.

Es una creencia muy extendida. Por eso, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, una de las más elocuentes defensoras de la necesidad de apoyar a Ucrania, afirma que Ucrania es la propia línea del frente de Estonia. “Ucrania”, argumenta, “está luchando por todos nosotros”.

A través de las serpenteantes calles adoquinadas de la antigua Tallin, la capital estonia, el paisaje gótico de cuento de hadas se vuelve de repente discordante en Pikk Tanav (o “Calle Larga” en inglés). Aquí, el exterior de la embajada de Rusia se ha convertido en un escaparate del desprecio que sienten los estonios por su antiguo amo. Carteles caseros exigen a Rusia que “deje de matar niños”, en una larga hilera de mensajes, fotografías de la matanza de Ucrania, salpicaduras de manos ensangrentadas e imágenes grotescas de Putin.

El desprecio también se exhibe en Riga, donde las autoridades bautizaron la calle, hasta entonces sin nombre, donde se alza la majestuosa embajada Art Nouveau de Rusia: “Calle de la Independencia de Ucrania”. Cuando miran por la ventana, los diplomáticos rusos tienen una vista directa de un mar de banderas ucranianas, junto con carteles que llaman a Rusia “Estado terrorista”, entre otras palabras escogidas.

Las agallas de Letonia son posibles gracias a la seguridad de pertenecer a la OTAN. Y la amplia respuesta de la OTAN a la invasión rusa: grandes flujos de armamento e inequívoco respaldo diplomático a Ucrania, ha hecho posible esa sensación de normalidad, por superficial que sea. “Ver todo el apoyo que Ucrania ha recibido de la OTAN nos ha tranquilizado respecto a una amenaza inmediata”, me dijo Janis Melnikovs, director en Letonia de la emisora católica Radio María, mientras tomaba un café a las afueras del casco antiguo de Riga, mientras unos músicos cercanos ensayaban para las celebraciones de esa noche del 822 aniversario de la ciudad.

Pero incluso ahora, dice Melnikovs, con las preocupaciones económicas nacionales que pesan en las mentes un año y medio después de la guerra y muchos, especialmente los ancianos, soportando los altos niveles de inflación que algunos relacionan con el apoyo a Ucrania y un presupuesto militar cada vez mayor, todavía hay un apoyo apasionado a los ucranianos aquí. El sentimiento es visible en toda la región, donde banderas ucranianas amarillas y azules ondean de edificio en edificio.

También es visible en Finlandia, con sus 1.200 kilómetros de frontera con Rusia, donde el Kremlin también lanzó una invasión entre 1939 y 1940, y acabó quedándose con un trozo de territorio. Tras décadas de buscar la seguridad en la neutralidad, la invasión rusa de Ucrania convenció a Helsinki de que la neutralidad no ofrecía protección, por lo que Finlandia también se unió a la OTAN en abril.

Unos 18 meses después de que las fuerzas rusas intentaran tomar Kyiv, los carteles del aeropuerto de Helsinki siguen ofreciendo “Información para las personas que huyen de Ucrania”. Y en lo alto de la estación central de ferrocarril sigue ondeando la conocida bandera de Ucrania.

Pero es en los diminutos países bálticos donde el trauma de las incursiones de Stalin y el posterior sometimiento al Kremlin aún están a flor de piel.

Durante la época soviética, el último piso del Hotel Viru de Tallin estaba vedado a todos excepto a los agentes de la KGB, que lo utilizaban para espiar a los huéspedes extranjeros y al personal local. Al huir en 1991, los agentes dejaron atrás equipos de vigilancia, transmisores y micrófonos escondidos en ceniceros y lámparas.

Margit Raud lleva años guiando visitas a estas oficinas congeladas en el tiempo. Hasta hace poco, todo el mundo las consideraba una curiosidad histórica, una farsa. Ahora, dice, desde que Rusia invadió Ucrania, todo ha adquirido una nueva seriedad.

Como la mayoría de las familias del Báltico, Margit tiene historias. Su abuela fue encarcelada y deportada por el régimen estalinista durante una docena de años por una infracción trivial; su madre se crió sin ella. Años después, Margit se unió a la revolución para liberar Estonia.

Letonia también tiene su propio recordatorio sombrío de la siniestra mano de la KGB. La llamada Casa de la Esquina, en la calle Brivibas 61 de Riga, puede parecer uno más de la espectacular colección de edificios ornamentados de Riga. Pero en agudo contraste con su belleza, éste es un depósito de represión y brutalidad. Es aquí donde los sospechosos de “actividad contrarrevolucionaria” –que podía incluir escribir poesía o no denunciar supuestas actividades contrarrevolucionarias de sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares– eran llevados para ser interrogados, torturados e incluso ejecutados.

Al igual que en Estonia, el asalto de Rusia a Ucrania en el siglo XXI trajo ecos de la subyugación rusa de Letonia en el siglo XX.

Durante años, los dirigentes bálticos intentaron advertir a sus aliados de la OTAN de que Rusia suponía una amenaza. Ya en 2007, Estonia se convirtió en uno de los primeros países objetivo de un ciberataque masivo. Las autoridades de ese país habían retirado en 1947 un monumento en honor del ejército soviético como liberadores de Tallin durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión provocó protestas de los rusoparlantes y, al poco tiempo, su internet quedó misteriosamente paralizada.

Oficinas gubernamentales, bancos, periódicos, todo se detuvo, en algunos casos durante semanas, tras un ataque desde direcciones IP con sede en Rusia. Fue un anticipo de un nuevo tipo de guerra. No se ha encontrado un culpable definitivo, pero aunque Rusia niega su implicación, los posteriores incidentes de hacking del Kremlin socavan esas negativas.

Muchos consideraron la crisis como una advertencia del Kremlin. Y cuando las fuerzas rusas entraron en la República de Georgia en 2008, y más tarde invadieron y se anexionaron la península de Crimea de Ucrania en 2014, hicieron sonar la alarma. Pero no todos hicieron caso de sus advertencias.

A los bálticos no les consuela haber acertado con sus predicciones, y están ofreciendo mucho más que apoyo moral y agitar banderas.

Los tres países que más han contribuido a la defensa de Ucrania desde la invasión rusa, en porcentaje del PIB, son Estonia, Letonia y Lituania. Proporcionalmente, la ayuda de Estonia es cuatro veces superior a la de Estados Unidos. Además, están aumentando considerablemente su propio gasto en defensa.

A medida que la guerra se alarga, el costo va pasando factura. Ha habido tensiones con la gran minoría rusoparlante. El idioma es un problema importante en los antiguos territorios soviéticos, ya que los soviéticos trasladaron deliberadamente a cientos de miles de rusoparlantes para diluir las identidades nacionales, y Putin ha explotado las tensiones, utilizándolas para adquirir influencia y justificar intervenciones militares.

El Báltico también se ha convertido en el hogar de decenas de miles de refugiados ucranianos, que observan nerviosos los acontecimientos en su país y en Estados Unidos. Galina Domenikovska, de 53 años, vende almendras en un puesto callejero de Tallin. Cuando le dije que venía de Estados Unidos, miró al cielo y juntó las manos. “El mejor y más maravilloso país”, me dijo en un inglés entrecortado. Tecleó un mensaje en su teléfono y lo tradujo, dando las gracias a los estadounidenses por apoyar a Ucrania. Luego escribió otro para el presidente Joe Biden, deseándole salud y larga vida.

Cuando le pregunté por el expresidente Donald Trump, hizo una mueca de dolor y me dijo que temía que volviera a ocupar el cargo.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha vuelto a despertar viejos temores y ha insuflado nueva vida al compromiso por la autodeterminación en una región que pensaba que ya había ganado esas batallas y alejado los fantasmas de la historia.

Los vecinos de Rusia han descubierto que la verdadera normalidad, la sensación permanente de seguridad, tendrá que esperar hasta que la paz vuelva a una Ucrania segura.